情報公開請求訴訟について

- 目次

-

- 年輪年代法の開示データに疑問が発生(2025/11/22)

- 控訴について(2025/11/22)

- 速報! 開示された年輪年代データ入手(2025/06/03)

- 井上弁護士から Zoom で裁判について説明!

- 速報! 情報公開請求2025年1月23日 結審 ~ 一部勝訴!

- 追加の経過報告

- 結審日確定の情報

- 年輪年代法についての関連情報

- 情報開示請求提訴

- 新聞記事などの掲載

- 別ページ:「なぜ、年輪年代法基礎データの公開を求めるのか」

当会「新着ニュース」のページ 関連項目(開|閉)

- 「新着ニュース」のページ:奈良文化財研究所が「年輪年代測定データをネットで初公開、研究者の追検証や利活用に期待」 2024/12/24 産経ニュース

- 「新着ニュース」のページ:「弥生人はなぜ神殿の柱に700年前の木材を使ったのか 紀元前1世紀の『大雨説』も謎深く」2024/08/04 産経ニュース

- 年輪年代法の開示データに疑問が発生

-

年輪年代法の一次裁判も終わり、年輪年代のデータも奈文研から開示されました。控訴審の結果は8月6日に結審があり、残念ながら棄却されました。

(下記「控訴について」を参照下さい。ご連絡が遅くなり申し訳有りません。)

奈文研から開示されたデータを、複数の閲覧者に解析して頂きました。その結果、対象の年輪巾データと「ものさし」である暦年標準パターンと科学的に比較すると、光谷氏が発表した年代で、きれいに合致すると云う結果を得ました。

処が、奇妙なことが判明しました。

奈文研から発行された書籍「年輪に歴史を読む」に記載されている「暦年標準パターン A」のグラフが表示されていますが、開示された暦年標準パターンの数値データから作成したグラフは、最初の100年分+は合致するのですが、それ以降のグラフは違っていました。同じように雑誌記事として発表されたグラフと、開示された数値から作成したグラフは合致しないことが分かりました。年輪巾パターン・グラフについては、法隆寺心柱と纏向石塚古墳板材は、年輪巾グラフは数値データから作成したグラフは、きれいに合致しましたが、勝山古墳板材については、全然違うもので、合いませんでした。

その外に雑誌記事中に暦年標準パターンのグラフが掲示されたケースを探して、複数を比較しましたが、合致しませんでした。

2025年11月16日に開催された2025年度「樹木年輪」研究会(第33回目)において、上記の不思議な現象を発表致しました。発表タイトルは「奈良文化財研究所から開示された年輪年代関連データの評価」。

質疑応答や、その後の直接の質疑の中でも、納得のいかないデータが開示されたとの参加者からのご意見でした。

➡ 発表要旨 ➡ プレゼンテーション資料

書籍・雑誌記事に記載されたものを開示するように請求したのですが、奈文研が、何故、異なったデータを送って来たのか、理由も判りませんので、まずは、奈文研に質問を質問を投げかけることとします。

皆様に、ご承知置き頂きたく、ご連絡申し上げます。

2025年11月20日 日本古代史ネットワーク

会長 丸地三郎PS : 尚、2025年11月16日に開催された第33回「樹木年輪」研究会は、長野県で開催され、「口頭発表」に加え、「日本古代史の探究と年輪年代法」とのテーマで、当会理事の清水徹朗さんが「ポスター発表」を行い、情報公開・裁判の経緯・バックグラウンドなどを説明いたしました。

- 控訴について

-

一部勝訴しましたが、当会としては、開示されなかった「紙での残された資料」と「正倉院関連の資料」を目的として控訴いたしました。しかし、8月5日に棄却されました。

- 控訴棄却の理由

-

「紙での残された資料」については、

奈文研の旧光谷研究室に保管された残存物は、奈文研の外の誰にも引き継がれたものでないため、「法人文書」ではない。

被控訴人の組織において、業務上必要なものとして利用又は保存されている状態にあるといえない。

とした。従って、情報公開の対象になる「法人文書」でないため、開示対象ではない。

「正倉院関連の資料」については、当方から、正倉院の年代計測に関しては、奈文研の人員、機材、情報を用いて計測していることから、光谷個人が当事者ではなく、奈文研が当事者である旨、申し入れた。

しかし、判決では、

正倉院から「口頭で、光谷個人に委託した」と記載した文書が出ており、年輪計測調査の委託は、光谷個人に対して行われたことは、間違いない。

実施に当たって、奈文研の人員・機材が用いられたとしても、調査の主体が奈文研であるとは認められない。

以上の理由で両方の件は、棄却されました。

控訴の結果について、皆様への連絡が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

2025年11月20日 日本古代史ネットワーク

会長 丸地三郎

- 速報! 開示された年輪年代データ入手

-

2025年1月23日の判決で開示の命令された数値データ(電磁的記録)が、5月28日に日本古代史ネットワークに郵送/到着いたしました。ホームページ上で公開する準備作業中です(2025/06/10 ページが出来ました!➡「年輪年代測定法に関するデータ公開」)。

開示された内容は、

- AAA: 年代の「ものさし」となる暦年標準パターン7種類とその作成の根拠となった樹木191本の年輪パターン

- BBB: 年代測定された①法隆寺五重塔心柱、②池上曽根遺跡の大型掘立建物の柱5本、③勝山池出土板材、④纏向石塚古墳出土板材、この木材の年輪データと使用した暦年標準パターン名称

BBBの②と③には、従来、論文・書籍には表示された事の無い暦年標準パターンが使用され、その暦年標準パターンが補足として示されました。このパターンの数値データと根拠となった木材の年輪データも今回の公開データ中に有ります。

数値データの公開は、もっと早く行われることを期待しておりましたが、大変遅くなりました。時系列としては次のような事情です。

- 当方としては、1月23日の判決後、弁護士を通じて、早急に開示手続きを行うように奈文研に要請。

- 4カ月後の5月13日付の「法人文書開示決定通知書」が出され、郵送。5月16日に当方に到着。

- 開示費用の支払いを5月20日に行い、郵送されたDVD(数値データ収納)が5月28日に到着。

2025年6月3日 日本古代史ネットワーク

- 井上弁護士から Zoom で裁判について説明!

-

「古代史を解明する会」で裁判の意義・経緯・今後について話しました。

- 古代史を解明する会の活動記録をご参照下さい。

- 動画:48.「年輪年代法の情報公開請求裁判 一部勝訴」

- 資料:

- 「奈文研の暦年標準パターンに関する問題提起」 井上侑弁護士

- 「一部勝訴! 報告」 丸地三郎

2025年3月3日 日本古代史ネットワーク

- 速報! 情報公開請求2025年1月23日 結審 ~ 一部勝訴!

-

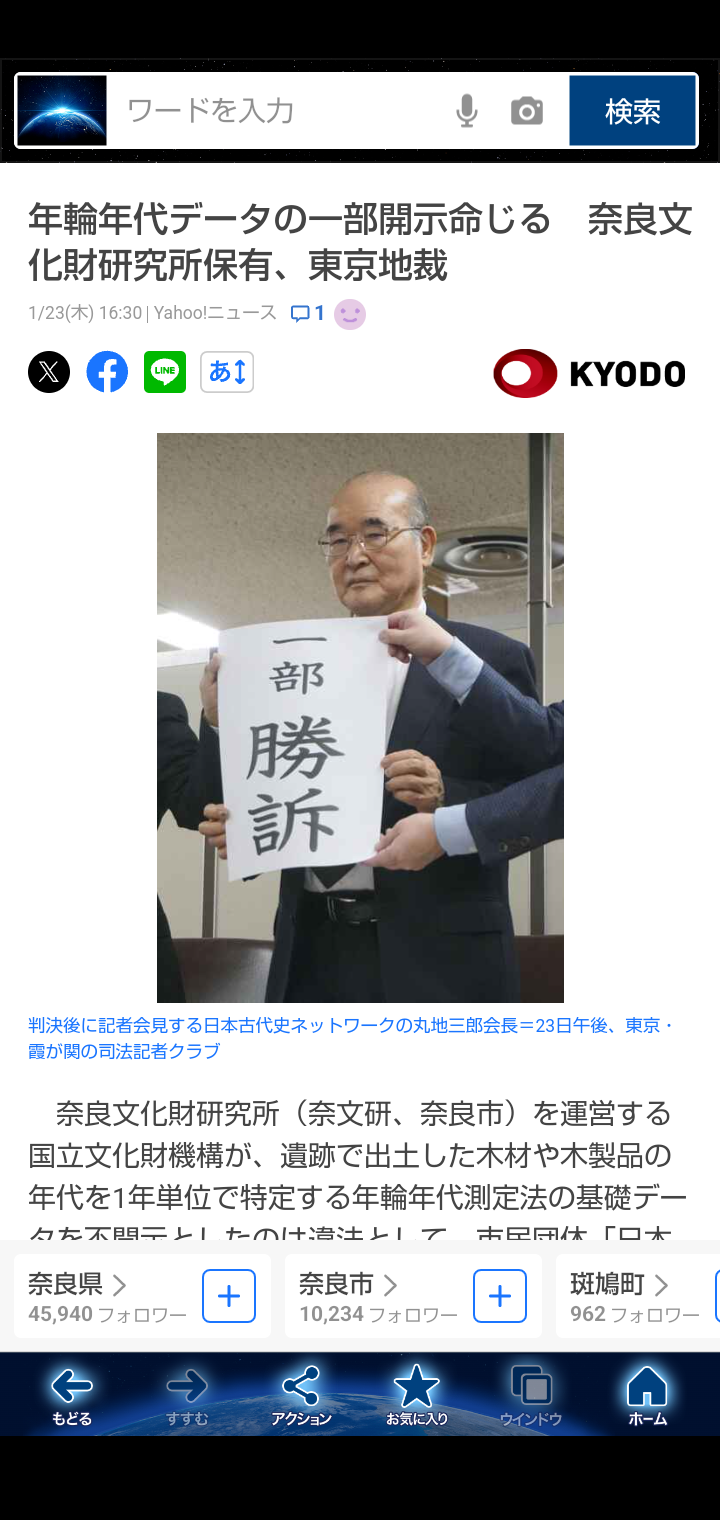

奈文研に対して年輪年代データの一部開示命じる判決が出ました。

- Yahoo!アプリでのニュース記事(配信元=共同通信)のスクリーンショット

奈文研の不開示理由が、「所定の不開示情報に該当するとは認めることは出来ない」との判決。

当会が開示請求していた年輪年代法の「ものさし」となる暦年標準パターンの5種類のものに関して、その全ての数値データと、標準パターン作成のために使用された多数の木材の年輪幅の数値データが公開されることになりました。

又、別に請求していた個々の遺物の計測データに関しては、正倉院関係を除き、法隆寺五重塔心柱/池上曽根遺跡/勝山池遺跡/纏向石塚遺跡の4件については、数値データが公開されます。各試料の年輪幅の数値データと、対比した「ものさし」の暦年標準パターンの名称と数値データが、電子データ(電磁的記録)として開示されることになりました。

しかし、その外に要求していたグラフ用紙にサンプル木材のパターンと暦年標準パターンを書き込み、比較した紙・グラフ用紙などは一部残っていましたが、残念なことに開示されないことになました。正倉院関連は、年代測定を依頼した宮内庁正倉院側に帰属するとの理由で開示されませんでした。

23日の東京地裁で判決書を受領した直後に記者会見を行ったところ、早くも夕刻から多くの記事がインターネット上で発信されました。

実際の開示まではもう少し時間がかかりますが、開示されたデータを再検証の目的で公開する予定です。それまでお待ち頂ければ幸いです。

判決書の表紙と添付された奈文研が保管していた情報の一覧表を掲載します。尚、一覧表にある○×などの意味合いは次の通りです。

- 〇は、存在する。

- ✖は、存在しない。

- △は、部分的に存在する。

- ▲は、ごく一部分が存在する。

各新聞社は今回の判決を報道しています。(下記は一部)

- 共同通信社 「年輪年代データの一部開示命じる 奈良文化財研究所保有、東京地裁」

- 福島民友新聞社 「年輪年代データの一部開示命じる 奈良文化財研究所保有」

- 毎日新聞 「奈文研が年輪年代データ初公開 第三者にも検証・活用の道 ...」

- 埼玉新聞 「年輪年代データの一部開示命じる」

- 北国新聞 「年輪年代測定法のデータ一部開示命じる」

- @museumnew_jp「年輪年代データの一部開示命じる 奈良文化財研究所保有、東京地裁」(47NEWS)

2025年1月24日 日本古代史ネットワーク

当会は日本古代史解明を目指し、年輪年代法基礎データ公開を、国立文化財機構奈良文化財研究所に対し公開請求をしております。

- 2021年7月13日 国立文化財機構奈良文化財研究所へ「情報公開請求書」を提出

- 2021年9月22日 国立文化財機構より公開拒否の回答

- 2022年1月31日 東京地方裁判所へ提起

2022年3月に東京地方裁判所にて、裁判が開始され、事件番号:令和4年(行ウ)第64号、担当部:東京地方裁判所民事51部と決まり、裁判が継続されています。凡そ、1か月に1回のペースで審議が行われており、4月で10回になります。

今回の年輪年代法について、ご興味をもって頂き、理解を深めて頂くために、文書:「なぜ、年輪年代法基礎データの公開を求めるのか」をまとめましたので、ご覧頂けると幸いです。

皆様のご理解とご支援をよろしくお願い致します。

以上

2023年4月19日 日本古代史ネットワーク

- 追加の経過報告

-

以降も、およそ毎月1回ペースで、継続して審議が行われてきました。審議は、オンライン会議(ビデオ会議方式)で開催され、裁判所/被告/原告が出席して行われます。この審議を「期日」と言います。2024年8月5日には第22回の「期日」が行われました。

このビデオ会議の「期日」の外、奈良県に足を運び、奈文文化財研究所の中で、資料確認などが2回に渡り行われました。

裁判は、未だ経過中ですが、終盤に入ったと考えますので、いずれ終結に至ることになります。

2024年8月25日 日本古代史ネットワーク

- ★ リンク:「なぜ、年輪年代法基礎データの公開を求めるのか」

- 結審日確定の情報

-

凡そ3年に渡る裁判も結審の日を迎えることになりました。

2024年11月12日の「期日」で審議が終了し、2025年1月23日に結審を迎えることが決定いたしましたのでご報告いたします。この結審目前に、2件のニュース・リリースがあり、新聞記事・NHKのニュースになりました。共に年輪年代法に関するものです。

一つは、池上曽根遺跡の大型掘立柱建物の柱材のニュースです。1990年代に計測・発表されましたが、BC52年と当時の常識より100年古い年代だったことが話題となりました。測定者の光谷拓実氏は、奈良文化財研究所を退職し、現在は名誉研究員です。その光谷拓実氏が、柱材の年代計測を、最新の「ものさし」である暦年標準パターンを使って検証した結果を新たに発表しました。最初に発表した5本の柱材測定結果は、1本を除いて間違っていたことになります。合致していた1本はBC52年で、従来通り。それ以外の4本は、大幅に古い年代が出たと発表した。その結果、同一の建物に700年も古い木材を使っていたことになり、その古さと、年代のバラバラなことが、驚きと興味を与え、多くのメディアが記事を出しました。

もう一つは、奈良市の平城宮跡で見つかった井戸の木材を年輪年代法で計測したデジタル写真データ、年代幅測定データ等を奈良文化財研究所がそのまま公開する決定を下したことです。「年輪年代測定データをネットで初公開、研究者の追検証や利活用に期待 奈文研」との見出しで報じられています。公開の意義を

年輪年代測定の根拠を示すとともに、他者による追検証を可能なものとする

と説明しています。裁判が結審する前に、関連するニュースが2件も出てきたことは、注意を引くところです。なお、2件のニュースは、本ホームページの新着ニュースで取り上げておりますので、ご覧ください。

以上

2024年12月23日 日本古代史ネットワーク

- 情報開示請求提訴

-

2022年1月31日に「情報公開請求・不開示決定・取消請求」の訴状を東京地方裁判所へ提出しました。

司法記者クラブにて、記者会見を実施いたしました。

- ニュース・リリース20220201(PDF。約1.23MB)

-

記者会見では、添付の資料などを使い説明を行いました。

日本古代史ネットの説明資料20220129(PDF。約8.27MB)

- 新聞記事などの掲載

-

-

2022年1月24日:産経新聞 記事「奈文研の年輪年代法データ『不開示は不当』 市民団体が提訴へ」

- 紙面版:サンケイ新聞抜粋AA(JPEG画像。約297KB)

- 電子版:Yahoo版20220124産経記事と反響(PDF。約1.64MB)

- 産経新聞Web記事 2022/01/23 21:00 https://www.sankei.com/article/20220123-MJTXQGMSAJPQNPGT6X2SHZQSEM/

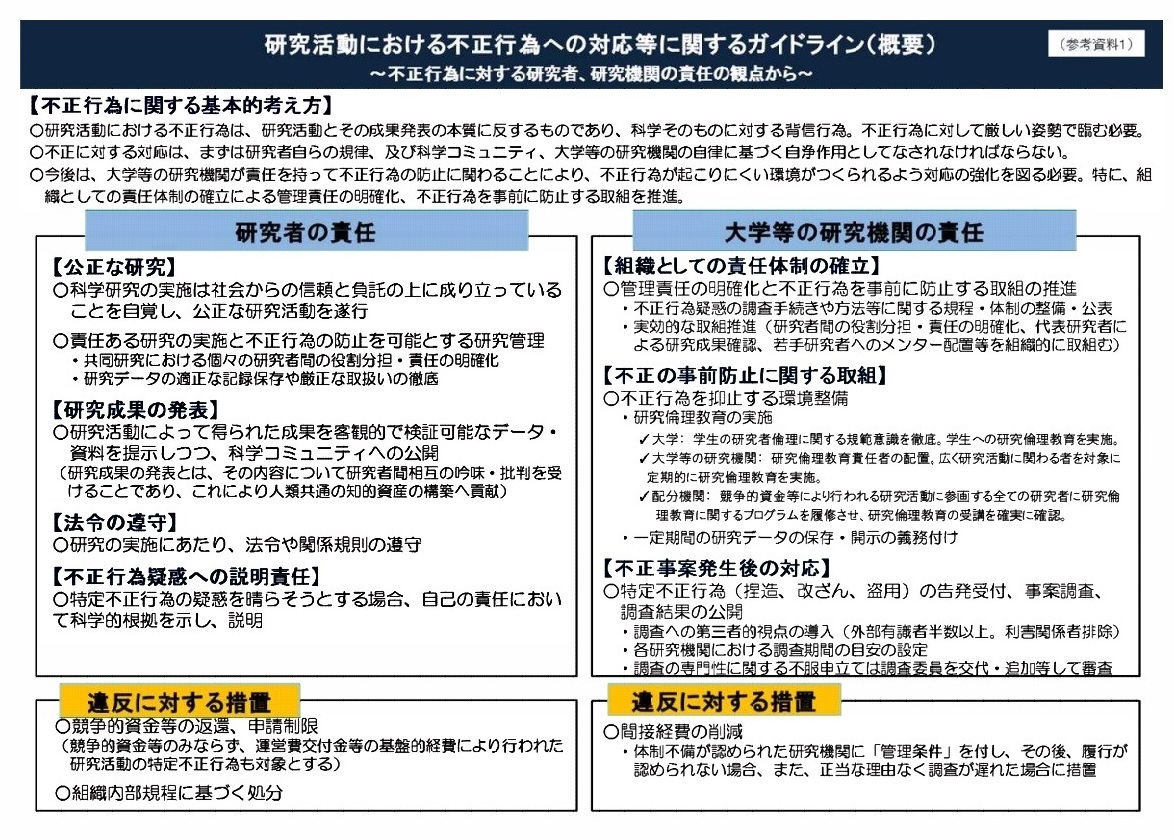

注:紙面中にある「文部科学省が26年に策定したガイドライン」の概要は下記を参照してください。

文部科学省のガイドライン。クリックすると拡大 -

2022年2月1日:産経新聞 「奈文研の『年輪年代法』データ不開示、市民団体が提訴」 続報

- サンケイ新聞20220201記事(JPEG画像。約466KB)

- 産経新聞記事Yahoo20220201(PDF。約727KB)

-

産経新聞Web記事(Yahoo!版2022/01/31 19:23)

https://news.yahoo.co.jp/articles/

08dd212ec96eb219cab1126623e91f34faae770c

-

2022年2月1日:奈良新聞 「『年輪年代法』の基礎データ開示求め、民間の任意団体が東京地裁に提訴」

- 奈良新聞220201の紙面(JPEG。約256KB)2022/02/07 追加

- 電子版:奈良新聞の記事(PDF。約237KB)

-

同上の URL(トップページ » 奈良のニュース » 歴史文化 2022.02.01)

https://www.nara-np.co.jp/news/20220201214532.html

(全文閲覧には会員登録が必要)

-

2022年1月24日:産経新聞 記事「奈文研の年輪年代法データ『不開示は不当』 市民団体が提訴へ」