リンク

会員のサイト

-

古代を語る会

https://www7b.biglobe.ne.jp/~smkodai/ - 本会会長を務める古代史研究家丸地三郎が主宰する研究会のサイトです。

-

風仙洞

https://fengxian-urawa.com/ - 本会理事を務める野口和夫のWebサイトです。

資料となるサイト/サービス

- Google Earth(Web版)

https://earth.google.com/web/ -

一見 Google Map の航空写真表示に似ていますが、Google Map の航空写真表示と違って、

- ズームの段階が Google Map よりも細かい

- 目印や折れ線を使っての作図ができる

- 作図データをプロジェクトとして保存できる

- PCにインストールして使う Google Earth Pro の作図データなどから書き出された KML ファイルを読み込み、編集することが可能

という特徴があります。

※Windows PC系での Google Earth Pro での「お気に入り」のデータは、

C:\Users\(アカウント名)\AppData\LocalLow\ Google\GoogleEarth\myplaces.kml

に書き出されます。

- 海上保安庁 海洋状況表示システム「海しる」

https://www.msil.go.jp/msil/htm/main.html?Lang=0 -

初期画面ではレイヤーがいろいろ表示されて訳がわかりませんが、等深線の画面にするには、画像1のように、

- 地形・地質 ➡ 等深線

- 経緯度・グリッド ➡ 経緯度線

の2つに取捨選択すると良いでしょう。不要なレイヤーは、「ゴミ箱」アイコンをクリックすると消えます。

等深線は、縮尺に応じて表示されます(右上の画像では100mごと)。上部「共有」メニューを使うと、他の人に表示 URL を知らせたり、地図1のように HTML ファイルに iframe 要素で水深地図を埋め込んだりできます。

- 地理院地図 / GSI Maps「電子国土Web」

https://maps.gsi.go.jp/ -

左上の「地図」ボタンをクリックすると表示されるメニューを、「標高・土地の凹凸」➡「自分で作る色別標高図」と辿ると、地図を標高別に好みの7段階で着色できます。カラーだけでなく、モノクロ、単色カラーも選べます。カラーの場合は色の選択ができ、グラデーションを付けることもできます。

具体的な用途としては、遺跡の案内図だけでなく、縄文海進のように海水面が数メートル上昇したらどうなるかというシミュレーションにも使えます。

▶遺跡案内図向け色カスタマイズの例

(上越市斐太遺跡周辺を表示)「共有」機能を使うと、表示データの URL だけでなく、Facebook や twitter への投稿、画像としての保存、地図の QR コード表示、HTML としての保存、iframe 要素でのソースを選択できます。

- 産総研「地質図 Navi」

https://gbank.gsj.jp/geonavi/ -

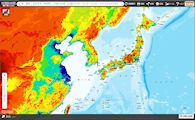

いろいろな地質データを表示できるので、どう使ったら良いのか迷ってしまうと思いますが、オススメは「海面上昇シミュレーション」です。海水面が上昇したときだけでなく、低下した時の陸地も表示できます。

「データ表示」➡「地形」アイコンをクリック ➡「海面上昇シミュレーション」と進みます。背景画面のデフォルトは「グーグル航空写真」ですが、画面右上の「背景画像」ボタンをクリックして「地理院地図」に変更するのが一番見やすいようです。

氷河期中の東アジアの海水面低下 powered by 地質図 Navi

灰色の部分が各時代に陸地化していた大陸棚です(クリックすると拡大)。日本人の起源を辿る際の参考になるでしょう。

- 注 意

-

上記のサイト/サービスを利用して画像を作成する場合、出典がわかるようにし、加工した場合は加工したことを明記して下さい。産総研に関しては、ライセンス関係の注意事項が次のページで説明されています。

▶ https://www.gsj.jp/license/license.html