特別保存論文

現実的視点からの「邪馬台国」論

――日本古代史研究への問題提起――

1.初めに

「歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」(E.H.カー(『歴史とは何か』)である。そうであれば、歴史研究の基本は、その時代の人々の生き様と真摯に向き合い、人間の集団、民族そして国家のあり方や消長を検証することである。そのためには、現実社会と同様の、政治・経済・社会さらには外交・軍事等の視点は欠かせない。これは古代史研究においても変わらない。

本稿では、このような考え方を基本に、「邪馬台国」論を再検証し、日本古代史研究への問題提議としたい。

2.「邪馬台国」と『倭人伝』

従来の「邪馬台国」論争は、殆ど、いわゆる『魏志倭人伝(倭人伝)』の解釈に起因している。反面、国際関係、あるいは、政治、外交、さらには軍事等からの議論は極めて少ない。 したがって、先ず、当時の時代背景、特に、編者たる陳寿の立場から『倭人伝』の位置付けを再確認し、その上で、当時の国際関係、特に、「邪馬台国」をめぐる戦略環境について再検証したい。

(1) 時代背景-戦乱の三国時代

「邪馬台国」について考察する場合、最も基本とすべきは、三国時代の政治・外交情勢である。その際、当時の時代背景、魏・呉の戦略、陳寿と司馬懿の事情等を再検証することが求められる。

当時は戦乱の時代である。後漢王朝は、折からの異常気象を背景にした反乱、異民族の侵入により滅亡し、三国が鼎立した。それ以降、隋・唐の再統一までの4百年近く、大陸は戦乱の時代であった。大規模な戦闘と殺戮が常態化し、人口が十分の一に激減したと言われる。

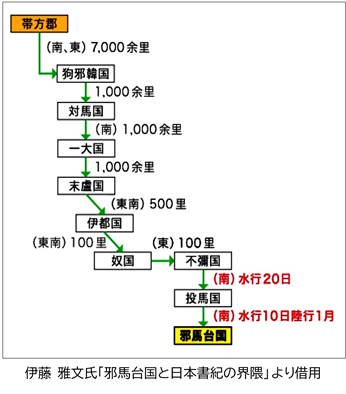

大陸北東部は、魏・呉対立の第二戦線の様相を呈していた。中原を制した魏にとって、北東部の高句麗、公孫氏は後背を脅かす存在であった。江南に拠った呉は、魏に対抗するため、高句麗、公孫氏との連携を図り、度々、派兵した。夷州(亶州)派兵も無関係とは言えない。公孫氏は独立を図ったが、魏は討滅し、楽浪・帯方郡を回復した。

このような大陸北東部と半島を舞台にした激動の情勢は、当然ながら、「倭人」「倭国」にとって、無関係ではありえない。古来、この地域には「倭人」が居住していた。ここからの渡来民流入が激増したことは想像に難くない。

だが、「倭国」にとって、最も深刻な問題は、地政学上の事実、即ち、北九州地域が魏呉双方の戦略上の価値であった。この地域は、双方にとって、制海権の確保、牽制、後背地確保等から、戦略上の要衝であった。

特に、魏の立場に立てば、対呉戦略を最優先にする以上、「倭国」に対する政策は、冊封体制下に組み込むか、あるいは、半島と同様の扱いかということである。「倭国」側が、公孫氏、高句麗、韓族等をめぐる魏・呉の苛烈な軍事行動を目のあたりにして、政治的・軍事的圧力、さらに、存亡に直結する危機感を抱いたことは当然である。

なお、この問題は、後述するように、「倭国・邪馬台国」の位置(所在地)の問題に直結する。

(2) 『倭人伝』編纂の背景――陳寿と司馬懿・仲達

『倭人伝』の字句の解釈を踏まえた上で、記述内容についての論争が続いている。どの程度肯定あるいは信用すべきかについて、見解は分かれる。

正史は、最も信頼に値しうる文献で、特に、編者(陳寿)は同時代人であることから、最も信頼すべき正確な記述であるとする積極的に評価する説、さらに、一文字一句全て正しいと見做すべきとする説も根強い。

対極は、正史は易姓革命を正当化するためのものであり、また、華夷思想が前提であることから、誇張・歪曲は当然であるとする説である。

もちろん、正史とは、先の王朝の事績について記録するために編纂される。この際、新たな王朝が、帝位の簒奪を正当化することは避けられない。正史は政治史であり文学作品である公文書である。『魏志』は、編纂をめぐる事情から、極めて政治性が高い。

何よりも、特に、『倭人伝』と陳寿及び司馬懿との関係を忘れてはならない。

『魏志』の編者・陳寿は、魏に滅ぼされた蜀の吏員であった。その魏の皇帝(曹操の一族)から禅譲を受けた司馬懿の一族により成立した王朝が晋である。その晋の事実上の創始者である司馬懿は、魏王朝の中枢で、曹操の一族との熾烈な権力闘争に勝ち抜いた。そして、晋の代に、短期間ながら、再統一された。三国時代の真の勝利者は司馬懿・仲達であるとも言える。

司馬懿は、曹操亡き後の魏王朝の下、頭角を現した。蜀の諸葛孔明と五丈原で対峙した故事は有名である。孔明の陣没に伴い、魏は、後顧の憂いを断つため、遼東の公孫氏を討滅し、楽浪・帯方郡を回復した。魏は、これ以降、三国鼎立を優勢に進めた。司馬懿は、これら一連の軍事作戦の殆どに、指揮官として前線に赴いた。司馬懿の功績は極めて大きい。

この公孫氏討滅と期を一にして、「倭国(邪馬台国)」の女王「卑弥呼」が朝献・遣使した。これは、魏から帝位を簒奪し、晋を成立させた司馬一族にとっては、司馬懿の徳と晋王朝への禅譲との正当性を誇示する象徴であり、伏線であった。

このような事情が『倭人伝』の記述振りに直接投影されていると見做すことは合理的と言える。晋王朝から『三国志』の編纂を命じられた陳寿は蜀の人であった。晋の正当性と晋の事実上の始祖である司馬懿の功績について記述するにあたって、一語一句に至るまで最大限の配慮を払ったことは疑いない。陳寿にとっては、忖度どころか、命懸けであった。

『倭人伝』にける「邪馬台国」の記述については、前述のとおり、両極端の見解が存在する。一つは、編者がほぼ同時代であることから最も信頼すべきとして、無条件に鵜呑みする説。反対が、逆に、潤色、誇張、歪曲、捏造等として、全て信頼するに値せずとする説。

だが、いずれも、このような事情を考慮しておらず、現実社会の判断基準からすれば、合理的とはいえない。

(3) 補足――原典の壁

なお、『倭人伝』の解釈をめぐっては、根本的な問題が存在する。『倭人伝』はあくまで中国語の古典であり、中国の専門家-中国語を母語とする史学者・文学者・言語学者-による精査なしの解釈では、隔靴搔痒の感は免れないのみならず、大きなリスクをはらんでいる。これでは、折角の文献批判も覚束ない。

そこで、先ず、中国の専門家による指摘のいくつかを引用する。

- 古代の中国人は、文学と歴史の区別がない史学とは文学であり、正史は歴代王朝の政治史であると同時に、一流の文学作品であった。

- 原文を正確に読むためには、段落、句読点等が使用されていないこと等から、中国古典文学の約束事、先行文献等を的確に把握することが肝要である。

- 原文は当時の言葉(漢語)であり、我々が馴染んでいる漢文は日本語である。

具体的には、例えば、

- そもそも、『魏志倭人伝』として独立して編集されているわけではない。本来は、『三国志』中の「魏書」第30巻烏丸鮮卑東夷伝の倭人条、つまり、倭人について記述されている部分にすぎない。しかも、この2千文字程の漢字の文章で、句読点に100カ所近くの齟齬がある。

-

「卑弥呼」の死についての記述「卑弥呼以死」

少なからず「以て卑弥呼死す」と解されている。しかし、「卑弥呼以死」の前に、何らの理由も述べずに、突然、「卑弥呼」以て死すという表現法は、素人の文章でない限り、考えられない。この「以」は「已」の同音同義語で、「すでに」の意味である。つまり、張政が倭国についた時には、「卑弥呼」は既に他界していたことを言わんとしている。これは訓読みによる全くの間違いとなる。

そうであれば、正に、鎧袖一触。「卑弥呼」の自死、賜死、さらには、日食、呪い、鎮魂のための大型墳墓築造等は論外となる。 - 『魏志倭人伝』に記録された、「邪馬台国」王の「卑弥呼」「壱与」が魏に派遣した使者の回数すら、食い違いが生じている。

外国語の資料に対して、その言語を母語とする専門家の見解を傾聴すべきは、現実社会の鉄則である。これは『倭人伝』を解釈する場合においても基本である。

3.主要論点の検証

以上の考え方を前提に、従来の「邪馬台国」論争の主要テーマについて検証したい。

(1) 「倭国・邪馬台国」の所在地

「邪馬台国」の所在地は、一貫して、論争の中心テーマあり、未だ、議論百出である。現時点では、大和説が優勢と言われている。しかし、三国時代という戦乱の時代背景を踏まえるならば、魏と呉双方の戦略と「倭国」の戦略的価値を念頭に置くことが欠かせない。そうでなければ、正鵠を突くことは難しい。

北九州地域は、魏呉双方にとって、 制海権の確保、牽制、後背地確保のためには、戦略上の要衝であった。ただし、魏にとって、重要なのは、あくまで、北九州の地理的配置であり、「倭人」「倭国」の存在と位置は関係しない。

それ故、魏の目的は、友好親善ではない。即ち、この地の「倭国」勢力が頼りになる場合には、勢力圏に組み込む。この場合、必要であれば、相応の支援を行う。具体例が張政の派遣である。

そうでない場合、北九州地域の戦略的価値は変わらないものの、「倭国」そのものの戦略的価値はないと見做される。そして、この地域を戦略拠点として確保するための方策が追求される。

逆に、「倭国」が魏の意向に反する場合、まして、呉との連携を策する場合は言うまでもない。弱小で頼りにならない、あるいは、遠隔地にある場合であっても、北九州を放置することはあり得ない。この場合、半島における楽浪・半島郡と同様の扱いも選択肢に入る。

これは戦略の定石であり、古今東西共通の常識である。「邪馬台国」大和説の場合には、これに替わる、国際情勢と魏の戦略についての見解を提示しなければならない。

(2) 「倭国」への行程

「邪馬台国」の所在地を特定しようとする場合、『倭人伝』に記述された行程の問題は決定的である。しかし、如何に解釈しても、不整合な部分が存在することは否めず、未だ議論百出である。

『倭人伝』の編纂に関して考慮すべきは、陳寿と司馬懿をめぐる前述のような事情である。そうであれば、その象徴である「邪馬台国」に至る行程(里程)、あるいは、戸数等に反映されていることは自然である。したがって、里程の細部に固執することは合理的とは言えない。

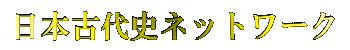

例えば、帯方郡から不弥国までは、概数ながら距離が明記されているが、それ以降、邪馬台国までは水行20日・陸行10日等とされている。そして、「邪馬台国」から帯方郡への全行程の距離は1万2千里とされ、これに、帯方郡から都の洛陽迄の5千里を加えると、「邪馬台国」から洛陽までの距離は、1万7千里となる。

他方、「大月氏国」から魏都・洛陽までの距離も約1万7千里である。邪馬台国への里程は、これを念頭においたものとも言われる。魏(明帝)は、「大月氏国(クシャーナ朝)」に「親魏大月氏國王」の金印を授与した(229年)。蜀を背後から牽制するという戦略に基づく。「卑弥呼」に対して「親魏倭王」の金印を授与した10年程前のことである。曹一族の最有力者・曹真の功績である。

誇張、捏造が論外とすれば、その他の説明は成り立ち難い。

同様に、「計其道里 當在會稽東治(冶)之東」の部分も、十分に説明がつく。

- クリック〈タップ〉すると画像拡大

(3) 「倭国」からの最初の使節――景初二年・景初三年問題

238年6月「倭女王」は帯方郡に使者を派遣、12月使者は魏都・洛陽で、魏の皇帝(明帝)から詔書を受けた。この遣使の時期について、景初二年(238年)説と景初三年(239年)説とが対立する。この問題の背景として、魏・呉をめぐる軍事情勢と魏王朝内の司馬懿の立場を検証したい。

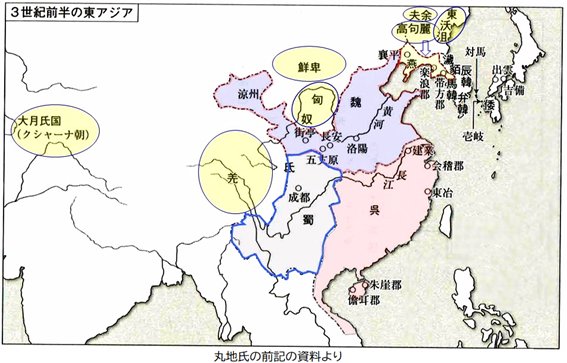

三国鼎立の当時、魏が中原を制し、優勢であった。これに対抗するため、呉、蜀ともに、魏の後方を攪乱、牽制すべく高句麗、匈奴等の異民族との連携を策した。また、魏の東北部・遼東に拠った公孫氏は独立を図った。呉は、蜀の諸葛亮による対魏北伐に乗じ、三度遼東に遣使した。236年公孫氏は魏に反旗を翻し、237年呉は公孫氏に燕王の称号を与えた。他方、魏は、蜀・諸葛孔明の死(234年)に伴い、後顧の憂いを断つため、公孫氏を討伐すべく、司馬懿を指揮官として大軍を派遣した。238年(景初二年)1月司馬懿は出陣。これに先立ち、魏は、公孫氏治下の楽浪・帯方二郡を奇襲、攻略し、回復。さらに周辺の高句麗等と連携し、鉄壁の包囲態勢を敷いた。司馬懿は6月に着陣し、8月には公孫氏を殲滅した。

「倭女王」の使節・難升米等が帯方郡に到着した時期(238年6月)は、正に、このような司馬懿による公孫氏包囲の最中であった。東夷の中で最も遠方にいる「倭人」が朝献遣使して来たことは、後漢・光武帝以来百数十年ぶりのことであり、魏の明帝にとっては、明帝自身の徳の高さと魏の正当性を内外に示す絶好の機会であった。「倭国」の使節は、魏から破格の厚遇を受け、「卑弥呼」は「親魏倭王」の金印を授与され、銅鏡100枚等を下賜された。

- クリック〈タップ〉すると画像拡大

ところが、魏の明帝は、同年12月7日病臥し、翌238年1月に急逝した。これに伴い、魏では新帝(8歳)が即位するとともに、先帝への喪に服した。

呉軍はこの機に乗じて、同年3月、遼東に侵攻し、守将軍を撃ち、捕虜を連れ帰った。

多数説は、これを景初三年の誤り(後世の誤写)としている。その概要は、次のようなものである。

帯方郡への遣使が景初二年(238年)6月であれば、まさに、この6月に、司馬懿の大軍が遼東に着陣し、公孫淵討伐戦が開始された最中となる。遼東から半島地域は凄惨な戦場であり、遣使どころではない。

また、明帝は、景初三年(239年)1月に他界したことから、前年の景初二年(238年)12月には重篤であったはずである。爾後は、新帝の即位、先帝への服喪等が続き、魏は非常事態下である。

景初二年(238年)説では、「倭国」の使者が、このような非常時にもかかわらず、6月に帯方郡に、12月に魏都・洛陽に到着したことになる。魏が東夷の「倭人」を受け入れることは、余りに非常識であり、あり得ない。

この問題について、以下の諸点を検証する。

司馬懿による公孫氏討伐戦は完璧と言える。作戦は周到かつ徹底的であり、籠城した公孫氏は完全に包囲され、迅速に殲滅された。楽浪・帯方郡は事前に奇襲により攻略され、周辺地域も戦場とはなっていない。景初二年8月には、魏都との交通が再開された。「倭国」の使者が帯方郡と魏都・洛陽に到達することには何ら支障はない。

翌景初三年3月には、呉軍が、魏・明帝の急逝、帝(8歳)の即位という時期を狙い遼東に侵攻し、守将軍を打ち、捕虜を連れ帰った。「倭国」が、この年の6月に帯方郡に遣使し、さらに魏都・洛陽に赴くことは非現実的である。

司馬懿の立場も考慮すべきである。

司馬懿は、漢代に曹操に見いだされ、頭角を現し、魏王朝で勲功を重ねた。蜀の諸葛孔明と対峙した。孔明が陣没した後は、後顧の憂いを断つべく、公孫氏討伐のため遼東に遠征し、迅速に討滅し、凱旋した。

ところが、明帝が、直後の景初二年12月に病臥し、翌三年初、急逝した。その後、政治の中枢は曹氏一族が握り、司馬懿は遠ざけられた。「倭国」の朝献が景初三年であれば、司馬懿の功労が、曹一族に帰すことになる。これは、陳寿にとって、致命的である。

いずれにせよ、このような激動の中で、「倭国」の朝献・遣使は、これ以上はあり得ないと言えるほどの絶妙な迅速さで行われた。これが、「倭国」独自の判断、あるいは、 魏(帯方郡・司馬懿)の指嗾、いずれによるものかは評価が分かれる。

(4)魏からの最初の使節――建中校尉・梯儁

この使節は、平時のような友好親善を目的としたものではない。

魏にとって、北九州地域の戦略的価値ははかり知れない。制海権の確保等、戦略上の要衝である。冊封体制に組み込み、必要な場合、相応の支援を行う。帯方郡からの使者が以前から来訪していたことは『倭人伝』に明記されている。しかし、その上でも、魏にとって、端的に言えば、「倭国」が対呉戦略上頼りになりうるか、その実態と実力を直接確認することが喫緊の課題であった。この使節が威力偵察的軍事的色彩を帯びていたことは当然である。

それ故に、魏側が事前の情報収集等の準備万端であったことは間違いない。少数の使節ということはあり得ず、相当な規模であることも常識である。

現在においても、公式外交使節の来訪に際しては、両国間で、あらゆる事項-場合によっては、食事の内容に至るまで-について詳細なすり合わせが行われる。まして、「倭国」側からすれば、大陸王朝からの初の特使を迎えるわけである。使節団の宿泊地、派遣船の待機・係留地等、行程等、魏の要求は基本的に受け入れることになる。

この使節の規模について、大人数で来る必要がない、来られる筈がない、来るはずがない、受け入れるはずがない、軍事的色彩など論外という意見もある。

だが、この使節は、大陸の皇帝から東夷諸国に初めて派遣されたものであり、皇帝の金印と銅鏡その他の多数の下賜品を携えていた。そして、何よりも、当時、呉は遼東方面に度々出兵し、脅威は顕在であった。

そもそも、「倭国」は、従前、帯方郡と緊密な関係にあった。その帯方郡は、魏に背き討伐された公孫氏が設置したものである。また、呉が公孫氏に使節団を派遣した際、公孫氏は裏切り、呉の使節を抹殺した例があった。当時は戦時であり、魏を支える曹操一族は甘くはない。

魏及び直接の当事者である帯方郡の太守の立場からすれば、使節団を自力で防衛しうる態勢を確保することは絶対的条件である。まかり間違えても、皇帝からの金印等が、宿敵の呉あるいは他の東夷に奪われるなどという事態は絶対に許されるものではない。皇帝の命により使節を「倭国」に派遣するのであれば、その条件を整えるまでの話であり、弁解、言い逃れは許されない。当時の緊迫した周辺情勢を冷静に観れば、使者等数人という少数で来訪することなどありえない。

この問題は、「邪馬台国」の位置(所在地)の問題にも関係する。

邪馬台国=大和説の場合、三国時代の軍事情勢を前提とした場合、魏の使節が遠路はるばる大和まで赴くことになる。そうであれば、魏の戦略、遣使の目的、そして、その規模と陣容、さらに、どのような行程で、どのような手段で、移動したのかについて、合理的かつ具体的な説明が必要となる。

いずれにせよ、「倭国」側が相当の危機感を抱くことは当然である。実際、魏の司馬懿軍は、公孫氏を討滅した際、殲滅戦を展開し、七千人を抹殺、京観を築いた。「倭国」の取りうる選択肢は、最高度の警戒心と危機感の下で、最大限の外交儀礼により歓迎することのみである。

魏の使節は伊都国等に滞在し、邪馬台国に来訪せず、あるいは、「女王卑弥呼」は対面せずとの説も散見される。これも、上記に加えて、通常のビジネスにおいてもありえないルール違反である。まして、当時であれば、許しがたい無礼である以上に、謀反、敵対行為である。このような夜郎自大的対応をとった場合の結果は、火を見るより明らかであり、妄想に近い。魏、「倭国」いずれも存亡を賭けた立場である。かの斎藤道三と織田信長が正徳寺で対面した故事を持ち出すまでもない。

(5) 魏からの2回目の使者――塞曹掾史・張政の派遣

247年、魏は「倭国」に張政を派遣した。『倭人伝』の記述は極めて簡潔である。従来の「邪馬台国」論でも殆ど論じられていない。しかし、見方によっては、この張政の派遣には、最も重要な問題点が内包されている。

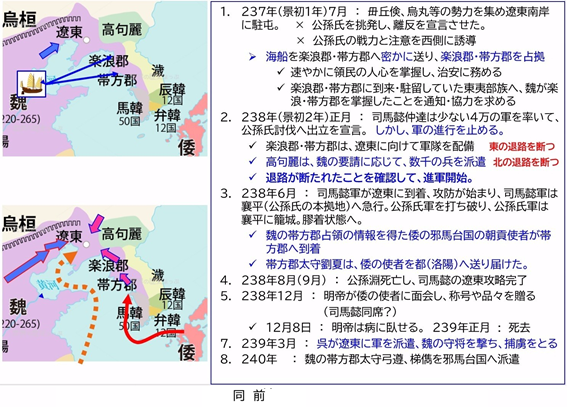

当時、東アジア情勢は大きく転換していた。魏は、従前、東夷各族に対して、懐柔策をとっていた。だが、公孫氏討滅後は、容赦ない武力威圧策に転じた。高句麗と高句麗に服属する諸族を数度にわたり討伐し、服属させた。その後、韓人を討伐。帯方郡太守が戦死するほどの激戦の末、制圧。かくして、魏は、戦略的関心を、半島方面から、北九州方面へ振り向けることができる状況となった。

『倭人伝』によれば、247年、「倭女王・卑弥呼」は使者を帯方郡に派遣し、「狗奴国」王と交戦中であることを報告した。魏による東夷諸族の征圧が終結し、後任の帯方郡太守が着任した直後である。この「倭国」から帯方郡に派遣された使節の目的は、これに対する魏の対応からすれば、単なる挨拶・報告に止まらず、戦闘の調停、さらには、支援要請である。

新任の帯方郡・太守は、直ちに、塞曹掾史・張政等を派遣した。塞曹掾史を辺境の小役人・中間管理職・閑職と解すると判断を誤る。重要任務は、辺境諸族の鎮撫であり、それ故、各族の状況を熟知し、軍事・外交手腕も優れた人物が担当する。帯方郡太守・王頎は、高句麗征伐でも戦功をあげた歴戦の人物である。この使節団は、狗奴国との戦争への関与を旨としていた。太守代理として臨機の権限を付与され、太守が選抜した側近者によって率いられていた。

張政の任務が、このような軍事的なもので、単なる「倭国」激励に留まらない場合、使節の実態は、少なくとも、軍事顧問(団)である。その上、呉の介入、あるいは、影響力を抑止することも考慮すれば、相当規模の武装部隊を伴う。

当然ながら、張政が戦闘地域を避け、「邪馬台国」には到達していないという説は成り立つ余地がない。

『倭人伝』によれば、張政一行は「詔書黃幢を齎し」「檄を為してこれを告喩」した。「狗奴国」との戦闘は沈静化した。

張政の任務が、「倭人」間の争乱を平定することであれば、「邪馬台国」と「狗奴国」との戦闘が終息したことにより、当初の任務を全うしたことになる。直ちに、帯方郡に帰還し、復命すべきということになる。しかし、張政一行は達成した後も、「倭国」に留まった。

『倭人伝』によれば、「卑弥呼」が死亡し、その後継をめぐり「倭国」で内戦が勃発した。

結局、「卑弥呼」の宗女「壱与」(13歳)を王に立て、終息した。張政は「檄を以て壱与を告喩」した。「壱与」の後ろ盾となったとも解される。

「壱与」は、張政を送り届け、「倭国」としては未曽有の貢物を献じた。

この内戦で、『倭人伝』の記述どおり、千余人が死亡したとすれば、当時の武器と兵力を考慮すると、短期間に終息することはあり得ない。張政は、この間、「倭国」に滞在したことになる。そうであれば、魏の軍事顧問団、乃至、軍事部門が、相当期間、「倭国」に滞在・駐留したことを意味する。

魏が「東夷」の内紛に介入した前例はない。だが、魏にとって、「倭国」が、親魏倭王に任じた冊封体制下の臣属国であり、かつ、魏にとっての戦略上の要衝であれば、宗主国として、軍事的に支援することは当然であった。

この問題は、以下のような解釈も可能となる。

先ず、「倭人」間、即ち、「倭国」乃至「邪馬台国」と「狗奴国」と間で、戦闘が勃発。「卑弥呼」は魏に助けを求め、魏は直ちに介入し、終息した。

次に、「卑弥呼」の後継をめぐり、「倭国」内で内戦が生起し、魏の介入により沈静化した。張政、即ち、魏は、壱与を盛り立てて、内乱を平定し、「倭国」の安定に決定的に関与した。

要するに、「倭国」は完全に魏帝国の冊封体制下の臣属国であり、女王「卑弥呼」は、「倭人」間の争いに際し、宗主国・魏の介入を要請した。魏は、直ちに介入し、さらに、その後継者を擁立した。極論すれば、傀儡である。

「卑弥呼」の死、「壱与」の擁立、張政の滞在期間等の詳細は不明である。だが、この時期、249年、魏では、司馬懿が曹一族を制圧し、覇権を握るに至る。

爾後、『晋書』によれば、司馬一族(司馬懿の孫・司馬炎)が禅譲を受け、晋が成立する。壱与は、直ちに(266年)朝献の使節を派遣した。

このような『倭人伝』に記述された出来事は、纏向の建設、大和王権の成立、神武東征等日本史上最も重要な時期と重なる。しかし、「邪馬台国」の消長は勿論、「卑弥呼」共立前の男王、「卑弥呼」の死後、当初、王となった男王、あるいは、「狗奴国」の動向は、未だ解明されていない。

(6) 「倭国」、「倭人」・「倭種」、「倭国乱」

通説は、『倭人伝』上の「倭国乱」を大和王権統一の過程乃至最終段階と位置付けている。即ち、「倭国」とは「倭人(倭種)」の全領域。「倭国乱」は「倭人(倭種)」全体を巻き込むもの。「倭国乱」の終息に伴い、「倭人」は統合され、大和王権が成立したことになる。「卑弥呼」は「倭国」統合の象徴であり、「邪馬台国」は大和王権である。

だが、大和王権統一の根拠として『倭人伝』を引用することは、文理解釈上は無理がある。『倭人伝』の記述上は、「倭国」とは「卑弥呼」を共立した国(邑)の集合体であるが、他方、「倭国」は倭人全体ではなく、他地域にも「倭人」(の国邑)が存在する。

さらに、本稿で累次論じてきたように、当時の国際情勢、魏の戦略を前提とした場合、「邪馬台国」は北九州方面でなければ無価値である。この説は、不合理かつ非現実的である。

4.終わりに

日本人の多くは、グローバル化に伴い、外国の歴史文化に触れ、その結果、日本の古代史を改めて勉強し直そうと思い立つ。日本の古代史は、日本人の起源、日本国家の成り立ち等永い日本の歴史の出発点であるとともに、知的な宝の山である。

世界に目を転じると、従来、歴史研究は政治・経済・社会等の現実的視点から進められてきた。古代史も例外ではない。その結果、近年、ITの飛躍的発展と相俟って、古代史の分野での成果は目覚ましい。

日本古代史の分野でも、多くの専門家達の努力と苦労により、膨大な遺跡、文献等の分析が進んでいる。それにもかかわらず、多くの重要論点が解決されず、隔靴搔痒の感は免れない。

そして、今なお、「邪馬台国」が話題の中心であり、「邪馬台国」大和説が聖域と化した様相を呈している。

本来、日本古代史研究の核心は、日本民族と国家の原点である大和王権成立の状況である。そのためには、今後の日本古代史では、世界と同様の現実的な視点に基づく再検証が求められている。

日本の常識は世界の非常識とされる分野が多い。日本古代史の研究においては避けたいものである。

- 「兵は国の大事なり。死生の地 存亡道 察せざる可からざるなり」『孫子(始計篇)』

- 「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」『戦争論』(クラウゼヴィッツ)